劇評59 劇評59

溌剌と語られる、女性パワー全開の、モノローグ・パフォーマンス。

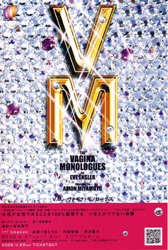

「ウァギナ・モノローグス」

2006年7月2日(日)晴れ

スパイラルホール 午後2時開演

作:イヴ・エンスラー

演出:宮本亜門

出演:東ちづる、内田春菊、野沢直子

|

|

|

|

場 : ロビーには沢山の花。会場に入ると、舞台上には、黒で統一された、ハイスツールの椅子とセットになった譜面台に台本が置かれている。出演者分3台。その舞台上の背景には上下一杯に、スワロフスキーのクリスタルで作られたような暖簾が下がっている。客席前方上下2体ずつ、やはりクリスタルが施されたオブジェ(足だったり顔だったり)が設えてある。ブランドのサロンのような感じもする。

|

人 : ほぼ満席。女性8割位かな。30代が中心かな。男性はもう少し高めの40代。演目を観に来ている感じ。楽しんでやるぞという雰囲気が漂う。

|

溌剌とした元気な女優陣のテンションに引っ張られ、語りだけでグイグイと引き込まれていった。テーマは女性器だが、その語り口の何とポジティブなこと! 多分、女性同士の会話でもここまでは言わないだろうというところまで、あっけらかんと語られていく。しかし、これが決して「赤裸々」という表現にはならないのだ。作者自身の視点が、テーマにユーモアを込めながらもセラピストのような冷静な客観的視点を保っているからかもしれない。演出も出演者も、その意図を十分に汲んでいたと思う。

☆

いくつもエピソードを重ねて構成されているのだが、例えば、“毛”について、とか、ウァギナが何か着るとしたら、口を聞くとしたら、どんな匂いがするか、などなど楽しいものから、戦闘地帯でのレイプについて、アメリカのレイプ被害者は年間50万人に及ぶなど、リアルな現実も併せて語られていく。

☆

宮本亜門演出は、女優陣を全面に押し出すことに徹し、下手な小細工などには一切頼らない。“聴かせる”シーンなどでは照明に気を配りそこで語られることが浮かび上がってくるような効果を狙い、また、怒るときなどは、舞台前面に役者が仁王立ちし、拡声器を片手に客をアジテーションしていく。背景のクリスタルのカーテンも、シーンごとに照明と呼応しながら、様相を変化させていくのも、目に楽しい。そういえば、音楽は一切流れなかった。

☆

何よりも役者たちの人生の背景が観ている内に自然と浮かび上がってくる。東ちづるは、いくつもの恋の浮名も流しながらも、ドイツ平和村などの支援活動も積極的にやられているなあなどと思い出し、また、内田春菊も、漫画家・作家・女優などマルチな才能を発揮される方であるが、まず思い浮かぶのは、あの衝撃的だった処女小説であったり、野沢直子は生活スタイルも独特に、かつて女性器がしゃべる映像を何か撮ってたなあとかいう情報も、アタマの何処からか引っ張り出されてくる。

☆

物語の中に組み込まれた役を演じるのではなく、女性という立場から女性を語っていくので、そこで語られることが誰であるのかという特定性が全くないのだ。だから、必然的にそこで語る人間の人生がオーバーラップされて見えてくるのだ。そういう意味では、この3人の個性全開に生きる彼女たちの表現が、上手く際立って映えていた。本性を出さず役を演じることに徹する女優には出せない、気持ち、が伝わってくるのだ。

☆

やはり、野沢直子の、お笑いで鍛えた客を取り込みながら引き付けるという力技には圧倒された。東ちづるは、その安定感が観ていてホッと安心出来る魅力があり、語り部的な立場でもある内田春菊は、アーティスティックな感性が着る衣装にも反映され、3人の中でもその存在感が大きなアクセントになっていた。

☆

洒落た感じで語る女性の下ネタ話が、これを契機にムーブメントになる予感を感じた。何故かというと、観る前に想像していたより、ずっと人間臭かったからだ。女性器を語ることが、生きていること、そのものを語ることであったからだ。本性を吐露することで、女性器はSEXという呪縛から、解き放たれることが出来たのではないだろうか。いや、それは、男である私の私見ではありますがね。 |

|

|