劇評

92 劇評

92

生きるのに厳しい現実を直視させられるが、同時にパワーも享受できる。

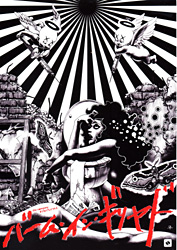

「バーム・イン・ギリヤド」

2008年4月12日(土)曇り

新宿シアターモリエール

午後6時開演

演出:ロバート・アラン・アッカーマン

作:ランフォード・ウィルソン

出演:青山みその、今村洋一、江前陽平、

遠藤典史、岡野真那美、カトウシンスケ、

香里菜知子、倉本朋幸、斉藤直樹、

眞藤ヒロシ、鈴木剛生、鈴木信二、

瀬川亮、玉置孝臣、チョウソンハ、中川安奈、

中嶋しゅう、野口卓磨、 パク・ソヒ、

羽田昌義、浜田学、 深貝大輔、前田剛、

町田マリー、松田愛子、水野顕子、

宮光真理子、矢内文章、 有希九美、呂美 |

|

|

|

| 場 : 久々にシアターモリエールを訪れた。劇場に入ると舞台上にはニューヨークの小汚いダイナーのセットが組まれている。客入れの段階より、舞台上には何名かの役者が登壇していて、それぞれの役柄のままに、その場でくすぶっている。 |

| 人 : 満席。客層は様々。若い演劇青年風、出演者の家族と思しき老夫婦、演劇ジャーナリストっぽい中年男性などなど。ロビーに、ロバート・アラン・アッカーマン氏が居て客入れの様子を伺っている。受付や物販の方々などの年齢層が高い。

|

スプリングスティーンの「ボーン・イン・ザ・USA」が大音響で鳴り響くと30名の出演者全員が舞台に登場、舞台端上下一杯に1列となって、大声で観客に向かって心の中にある思いのたけを叫び上げる。私はたまたま最前列の席だったので、この叫びの洗礼をモロにかぶってしまった。目をジッと見つめられて大声で叫ばれてしまうと、何となく目を伏せてしまう。いや、見返した方がイイんだろうか、などと考えてもみるが、そのままやり過ごす。何か、強制される感があると引いてしまうよな。

☆

舞台が始まる。と、そのダイナーに居る人々が、ほぼ同時にしゃべり始める。あっちでは注文の品を叫び、こっちではおかまの男娼をからかい、また隅の方ではヤクの売買をしているといった具合だ。30人の迫力はかなりある。しばらくこんな具合で舞台は進行していくが、飽きることはない。そこに集う奴らは、弱くて苦しんでいて希望を求めているニューヨークの街の底辺を生きる人々だ。

☆

この戯曲は1965年に書かれたとのことだが、この舞台では特に時代を限定することもなく、一応ニューヨークが舞台であり台詞にも地名などが出てくるが、ニューヨークという場はあくまでもアイコンのようなもので、この混沌とした未来の見えない空気感の加減などが、今のトーキョーであるといっても、そうだなと思える節がある。40年という時を経て、日本もニューヨークに近付いたとも言えるが、敗残者たちが微かな明日の希望を糧に生きていく姿が、今の日本とオーバーラップしてしまうとは、哀しいことである。

☆

役者はしゃべり続けるが、そこはアッカーマン。スッとあるシーン以外をストップさせて一瞬の静寂を作ったり、舞台のある1点に物語の焦点を集中させたりと、振幅ある演出でグイグイと観客の集中力を高めていく。そして、だんだんといくつかの物語の縦糸が見えてくるという流れである。途中、休憩を挟むが、後半は前半とは打って変わっていくつかの物語にスポットが当てられていく。

☆

しゃべり言葉の応酬が続く中、宮光真理子演じるニューヨークに出てきたばかりの女が身辺の出来事を延々と独白で語るシーンが圧巻であった。10分あるいは20分? 時間を確認しようとも思わないくらい、その場面に集中した。以前、麻美れい主演の「黒蜥蜴」で観たことのある美しい女優だが、ピュアさと脆さが混在したその女の微妙な心理のひだが、語り、笑い、泣きながら本音を吐露してく中で、痛々しく突き刺さってくる。この作品の大きなポイントとなるシーンであった。

☆

チョウソンハのヘロイン中毒者が心に引っかかる。目はうつろで、ズボンの裾をたくし上げふくらはぎを掻きむしり、時に禁断症状なのか細かなカラダの震えがおさまらない。しかし、彼の透明で澄んだ声で、一気に全てを清浄化させてしまうようなパワーに溢れていた。中川安奈の娼婦も印象的だ。今の自分の状況を甘受し、決して後ろ向きにはならない生き方の姿勢に、強さと弱さが同居するのが見え隠れする。一番まともかに見える、パク・ソヒの前に広がる漠然とした閉塞感が、この物語の「核」なのかもしれない。彼の死に至るプロセスを夢ともうつつとも判然としない描き方でリフレインする手法が強烈だ。

☆

複雑に様々な心理が絡み合う戯曲を、丁寧に読み解いたことが、素晴らしい結果を生んだのだと思う。演出家の力であろう。ちなみにタイトルの「バーム・イン・ギリヤド」とは旧約聖書の一節に由来し、「救い」を意味するようだ。「救い」。この先、この物語に登場した若者たちと同様に、実際、私たちは本当に、救われていくのであろうか? それとも敗残者として見捨てられていくのであろうか? この作品が今の現実に問う視点は厳しいが、底辺から起き上がるパワーは持続しておかなければならないのだと強く感じた。 |

|

|